编前语

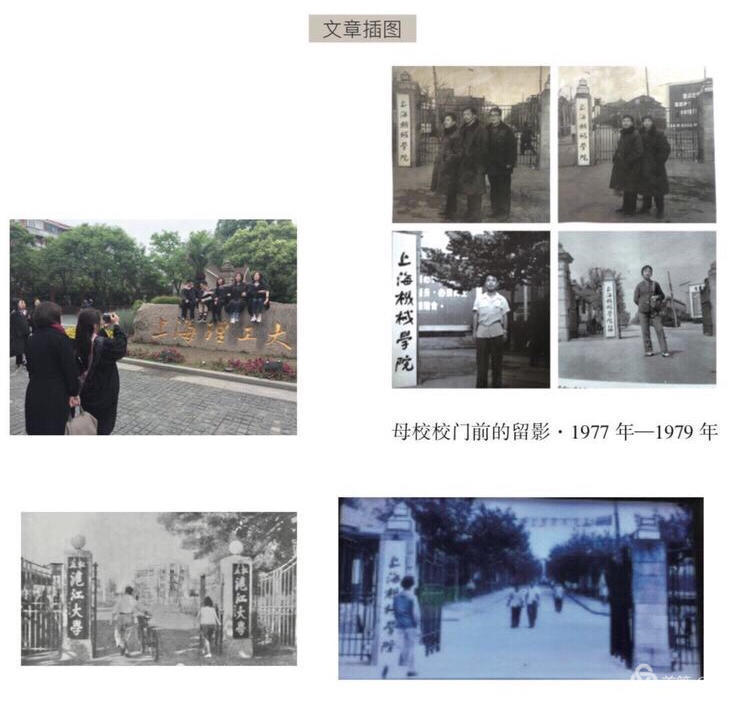

2020年是我校涡轮761班毕业四十周年。三年前,该班校友丁晓东为感恩母校和老师,策划了《校园往事》一书,反映当年校园学习、体育、生活及师生之间等动人往事。经历了精心收集照片、编纂、装帧设计、审校等过程,书稿几易修订完善,终于在2019年面世。

让我们跟随作者回到当年的母校,看那些人那些事。本期精选篇目“我心中的门”。一起欣赏。

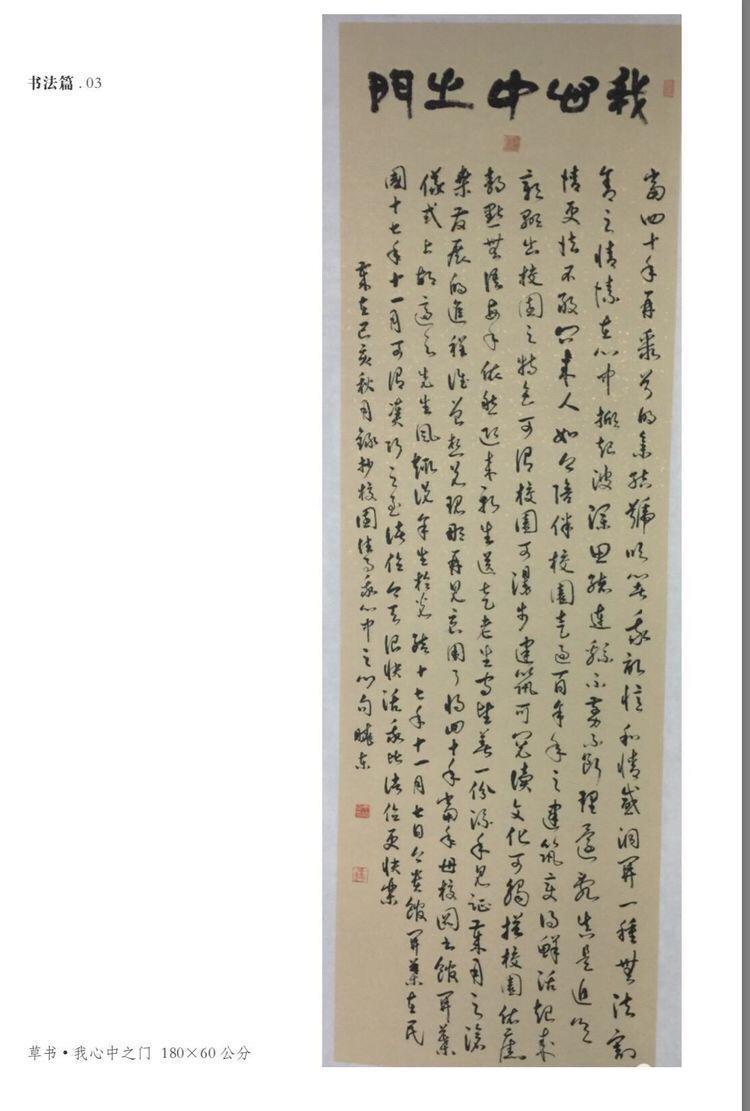

我心中的门

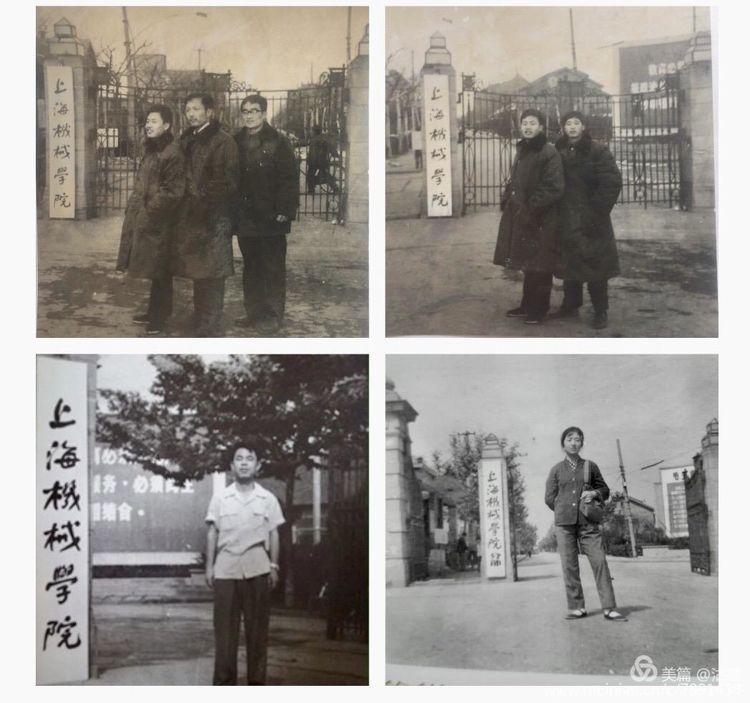

1977 年初春,坐火车去上海,开始我的大学生涯。满怀兴奋之情来到了军工路,第一眼见到的上海机械学院(现更名为上海理工大学)大门,给我的印象差极了。

那时的军工路就是城郊结合部,雨过天晴,车子开过,尘土飞扬。简陋的学校大门好让我惊讶,纠结了我儿时对大学门楼的无限遐想和美好憧憬。

若不是挂着上海机械学院的牌子,真不敢相信这是大学的校门,而这校门与那不起眼的门牌号“军工路516 号”,至今还留存在记忆中。

惆帐之中,我极力搜寻儿时对大学校门的记忆和梦想。我自小家住南京市鼓楼区,那里集结了众多的高等学府,若以家为圆心,三公里为半径的话,大约有十几所大、中专学校。

诸如南京大学、东南大学、南京师范大学、河海大学、南京航天航空大学、铁道医学院、南京艺术学院、江苏师范学院、南京化工学院、南京邮电学院、金陵神学院、南京中医学院、南京医科学院、南京海军学院、南京药剂学校、南京建筑学校、南京电力学校、南京无线电学校、南京机电学校等等,真是置身于大学城。

南京自古以来就是一座崇文重教的城市,有“天下文枢”、“东南第一学”美誉。明清时期中国一半以上的状元都出自南京的江南贡院,让南京成为中国文化史上具有重要影响力的“诗赋之都”、“佛教之都”和“天下文枢”。

民国时期,民国首都百年规划中,我所居住的那个区域就是文化、体育、教育、医疗的中心,新中国成立后一直延续这一格局。

家的东约一公里是东南大学,其前身是清末创建的两江师范,后为国立东南大学,民国时期又为国立中央大学。东南大学校门很有西洋味。门楼下四根高大的柱子,制作精致,很有立体感,具有西式古典风味。正对校门的中轴线上,一座古希腊风貌的大礼堂,更是别具特色。

东南大学也是中国现代高等教育发源地之一,而600年前明朝的最高学府国子监也建在此地。国子监是中国皇家气派,豪华至极,门楼上有着明代金黄色的琉璃瓦,门楼下有三扇弓形的朱红色大门,中门要比两边门高大。因此,这里素有学府圣地之美称。

距家南约一华里的南京大学,前身是建于清光绪年间的金陵大学。

南京大学门楼高约十余米,巍然、宽阔、庄重、气派,儿时的我总要抬头仰望。门头上“南京大学”四个金黄色大字是毛主席的亲笔题书,两边高大门柱上对称的巨幅红色大字“团结紧张”、“严肃活泼”,则是毛主席当年为抗大所题手书体。

距家西约一公里的南京师范大学,前身是建于民国二年的金陵女子大学。

此地也是南京的随园所在地,《红楼梦》作者曹雪芹的爷爷当年在此购置并花重金建造了随园,曹雪芹十二岁之前岁月就在这里度过,这也是大观园的原型。

曹家衰败后,随园被清代文人袁枚买下,留下《随园诗话》、《随园食单》等名篇。

之后,金陵女大聘请美国著名建筑师墨菲,以及中国建筑师吕彦直设计校园,学校雕梁画栋的宫殿式建筑群,美不胜收,赢得东方最美校园之称。

同样,出自同一设计师之手的北大燕园,具有雄伟气质,而南师大随园却温婉秀丽,二者风格迥然,被誉为北有燕园,南有随园。学校的古典式样的高大门楼,更是锦上添花。

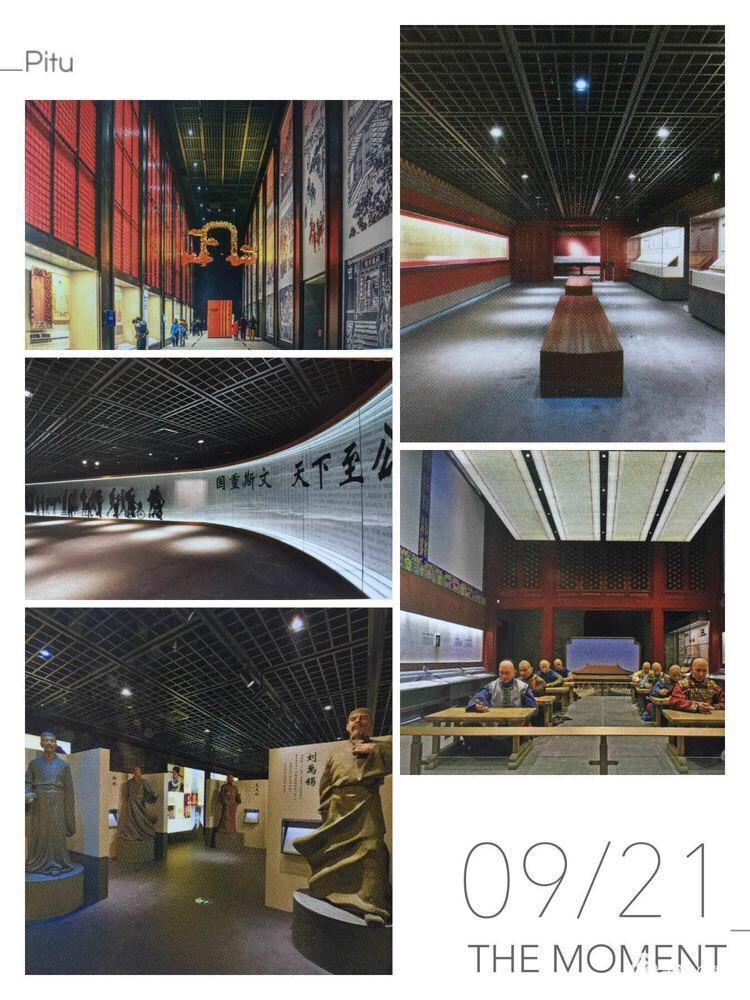

距我家的南面约六公里处,则是具有八百余年历史的江南贡院——现也是中国科举博物馆,这里可领略中国1300年科举发展史。

博物馆展厅负四楼的中央处,挑高12米的空间,高崇青砖色的墙面,印满了四书五经的有关内容,另一面放置着四书五经与科举相关书籍。墙壁上方环形顶部,有星罗密布的夜空,结合魁星点斗连中三元的典故,呈现北斗七星,壮观震撼。

明清年间,全国半数以上的状元出自这里。金旁题名展厅,与真人同尺寸的雕塑人像——刘禹锡、范仲淹、欧阳修、杜甫、苏轼、文天祥、张骞......犹如穿越时空,栩栩如生向你走来,感受 “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”、“ 为天地立心,为生民立命, 为往圣继绝学,为万世开太平”等名句,有如与圣贤神交相会,心怦怦直跳。

千余年的科举制度,对中国有着广泛而深远的影响,流淌在国人的血脉中。这对南京的影响和积淀尤其深厚,也造就了特有的南京地域文化和人文精神。

少时的我,穿梭在这些名校校园中,玩耍、打球、游泳……尽情沐浴校园的气息、品味着书院的芳香。庄重、恢宏、气派的门楼,在我心中就是大学的标志。

此时,过往新生的吵杂声打断了我的回想。我提起行李箱,随人群进入校门,前行十余米,又见一道门,门墙上有毛主席语录,细看是对上海机械学院教育的一段批示。噢,还是教育战线上的一面旗帜。那个年代有口号:工业学大庆,农业学大寨,全国学解放军。

我若有所思,这么说教育要学上海机院啦。我一下子精神振奋,快步走在笔直的校园大道上。景深随路而开阔,我望着大道尽头的蔚蓝天空,意识到人生的新航程将从此开始。

入学后,才知道上海机械学院源于1906 年创办的沪江大学,而我所学的涡轮专业,是上海工科院校中很强的一个专业。

当基础课上完,专业课简直提不起劲,诸如汽轮机调节、强度设计等课程,几乎没好好学,也没什么印象。

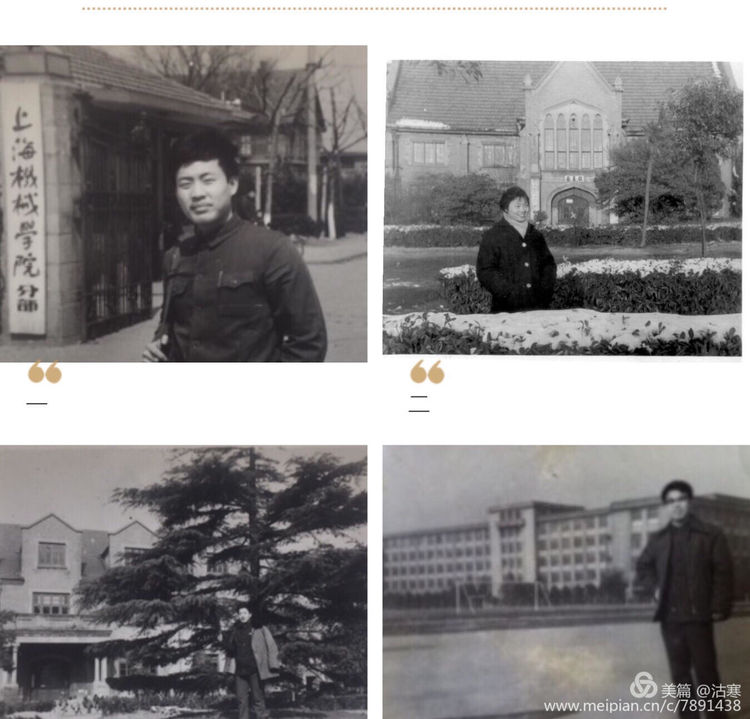

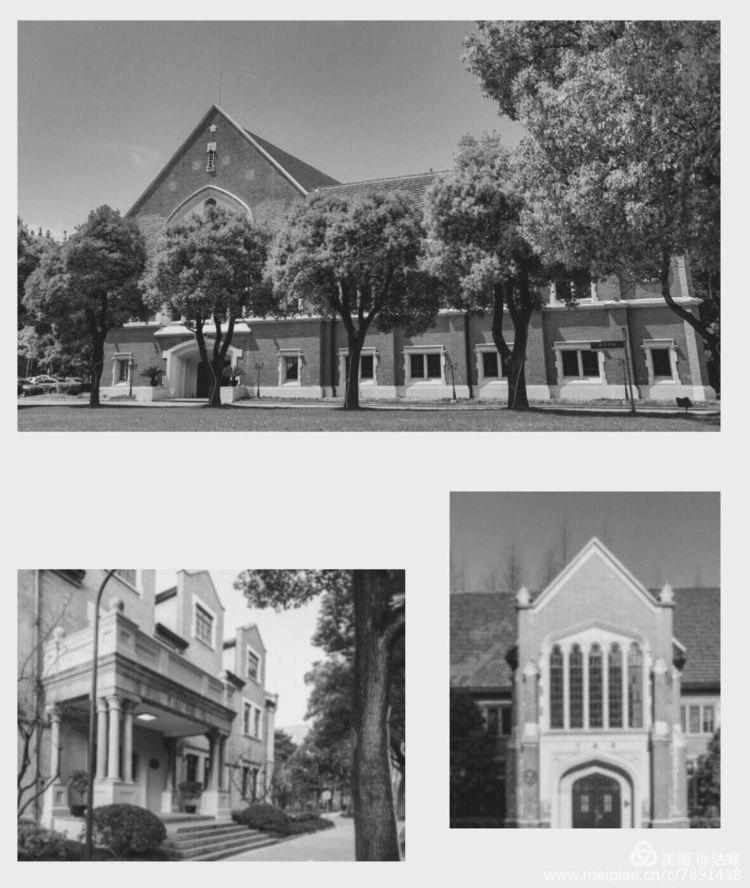

此时,我才开始注意留心校园内许多欧式风格的建筑,常在校园中漫步,寻探学校早年的印记,用心触摸穿越时空的壁垒留下的沧桑。

在众多的老建筑中,映像最深的是遭龙卷风削去一角的思晏堂,老生总是喜欢将此事件口口相传于新生。

思晏堂南向门廊用组合柱式,东面入口有拱形门洞,建筑立面上的双联尖券、山墙玫瑰窗、突出屋面的尖塔以及外墙的扶壁,具有典型的中世纪西欧建筑风格。据说这是沪江大学第一座大建筑,1956年遭龙卷风严重破坏后被修缮一新。

当有一天,我睁眼醒来,蓦然传来隐隐约约下课的铃声,侧耳倾听,铃声微乎其微,似乎来自很远的地方。我忽然意识到,我要毕业了,即将踏上漫漫社会人生旅程。

毕业离校那天,突然下起暴雨,同学们匆匆离校,顾不上更多的道别。

我在雨中默默地凝望学校的大门,从初见校门的满脑不屑,到离别之际眷恋的无限,一股虔诚之情油然而生,不禁自语一声“再见”,转身走出了校门。

校门依旧静默无语,每年依然迎来新生送走老生,守望着一份流年,见证岁月的沧桑、发展的进程。谁曾想,兑现那“再见”,竟用了将近四十年。

去年(2016年),我从母校百十年华诞照片中,见到昔日的校门已被现代时尚的校门所替换,隐隐觉得带走了一份心中的记忆,我怀念着当年心中的那扇门。

我欣喜地从校庆资料中得知,母校对35幢百余年历史的老建筑,进行了全面的修缮、保护,修旧如旧。目前,老建筑的醒目位置都有一块“二维码”,手机一扫,便可获得老建筑的历史照片、建筑特色和人文历史等信息。

资料还介绍,母校于1928 年开馆的图书馆,当年,胡适先生在开馆仪式上,风趣地说:“余生于光绪十七年十一月十七日,今贵校图书馆开幕适在民国十七年十一月十七日,可谓凑巧之至,诸位今天很快活,哪知我比诸位更快活。”

如今,陪伴校园走过百余年时光的老建筑变得鲜活起来,彰显出校园的特色,可谓“校园可漫步、建筑可阅读、文化可触摸。”

……

当四十年再聚首的集结号吹响(入学四十周年返校),我的记忆和情感洞开,一种无法割舍的情愫在心中掀起波澜,思绪连绵,剪不断,理还乱,真有“近乡情更怯,不敢问来人。”

丁酉初春·闲斋草堂